公共廁所,是人人都離不開,卻又很少愿意主動談及的話題。從傳統觀念來看,廁所“不登大雅之堂”,但這種“吃喝拉撒”的文化客觀上也是一座城市發展過程中不可分割的一部分。記者探尋上海獨具特色的公廁,嘗試從不同時代、風格的它們身上,找尋上海公共衛生服務設施的發展脈絡,進而感受上海城市發展理念的不斷更新與進步。

上海的公廁史,根據現有文獻記載,可追溯到清同治三年(1864年),當時的南京路旁建造了上海市區的第一座公有公共廁所,現址在黃浦區的盆湯弄一帶。隨著城市的不斷更新,150多年前的這座公廁早已湮沒在歷史塵埃中。記者從上海市市容環境質量監測中心獲悉,截至目前,上海已發現的能見到“廬山真面目”的最老公廁在海寧路514弄內,建成至今至少70年。

在四川北路和海寧路交界處的一處工地旁,記者找到了這座公廁。家住同昌里的鮑大爺今年80多歲,他回憶說,這座公廁在解放前建造,小時候一直上這座廁所,整體結構似乎沒有變化,只是內部水泥地換成了瓷磚,兩條便池上加裝了擋板。

海寧路公廁

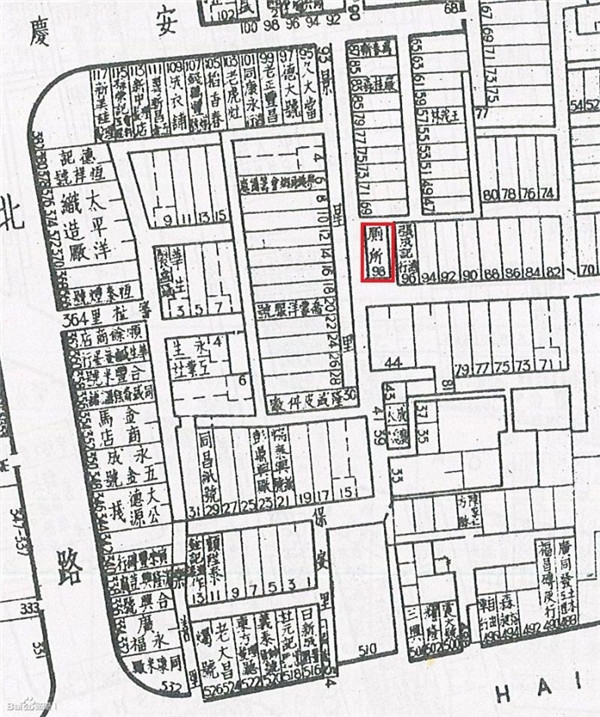

鮑大爺的記憶與歷史資料基本吻合,在1947年出版的《上海市行號路圖錄》上,可于海寧路北面的一條巷內找到一座編號為“98”的廁所,它就是存在至今的海寧路公廁。從1947年算起,這座公廁已有70歲。

市民李冬青在1947年出版的《上海市行號路圖錄》的第二十七圖上找到了海寧路514弄公廁,這份地圖是迄今為止第一份確切標明該公廁位置的地圖。

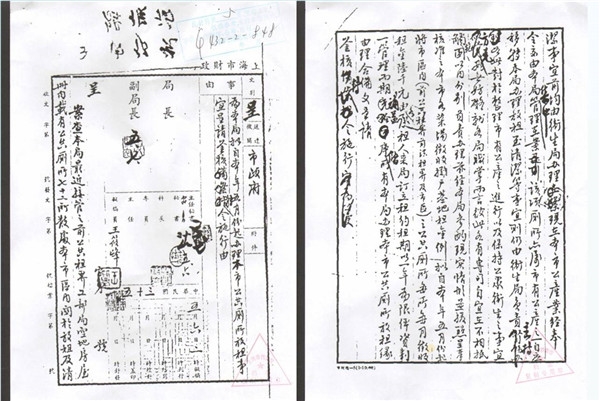

在上海市檔案館,研究人員找到一份《上海市公共租界工部局總辦處關于建造公共廁所事往來函》,其中在1942年8月25日至1943年1月29日,有多封關于在海寧路建造公共廁所的函。雖然無法確定函中提到要建的公廁就是現存這座,但如果真是它,那么海寧路公廁還可以大幾歲。

有關海寧路建設公廁的歷史資料

甚至有專家指出,上世紀20年代以后,“沖水式”公廁才開始大規模出現,海寧路公廁就是“沖水式”,不排除它早在上世紀20年代就已建成的可能,要真是這樣,海寧路公廁可就是八九十歲了!

進入海寧路公廁,不得不為其“老當益壯”感慨,它至今還在為周邊居民提供服務。虹遠環境保潔公司的許師傅表示,他當班的8小時內,如廁的居民平均不會少于200人次。

滄桑的電表箱

更奇特的是,這座老公廁并不臭。“這得益于通風排氣設計,值得業內學習。”上海市市容環境質量監測中心副主任姚剛指出,該公廁高聳的尖頂和設置在頂層兩端的木制百葉窗,可以借助自然的空氣流通,把臭氣拔到頂層,并排放到廁所外。其獨特的“無異味”設計被借鑒到了多倫路25號等處公廁的改建中,而同樣歷史悠久的東長治路690弄公廁(1920年建成,后歷經多次改造)的基本結構也與其一致,說明這是一個當時“流行”的公廁設計方案。

頂部的木頭橫梁、椽子、百葉窗,起到了良好的“拔風”作用

多倫路公廁,借鑒了海寧路公廁的設計

東長治路690弄公廁

上海市公廁協會向記者提供了一份2015年的專家論證意見,該意見認為,海寧路公廁體現了上世紀二三十年代公共衛生建筑的特征,歷經近七十載使用,曾經發揮了重要的社會服務作用,是研究廁所文化的重要實物例證,建議進一步對該廁所進行研究和價值評估。

在寶山區月浦鎮的北安路上,有一間“不用電”的公廁。經過改造的它,自從2016年12月正式對外開放以來,再也沒有交過電費。

秘訣在于公廁屋頂的30多塊太陽能發電板,公廁管理員李珍說,改造前的北安路公廁,平均每個月電費在七八百元,現在運行了10個多月,電費賬單上的數字始終為“0”。很多時候,公廁產生的電自己用都用不掉,還可以為周邊居民提供充電等便民服務。

除了屋頂,北安路公廁在地下還有一個秘密——蓄水池,如廁者洗過手的水流入蓄水池存放,需要的時候就用來沖洗廁所。憑借這個循環利用系統,該公廁每天可以節約一半的用水。

北安路公廁的設計本身,也能夠體現環保理念。記者注意到,該公廁入口處的隔板、頂部的天花板,都將舊掃把桿作為填充物,避免使用新的木材,而這些掃把桿都取自當地環衛師傅掃街用壞的掃把,經高溫壓制而成,可謂物盡其用,而且作為裝飾,有種質樸的美感。

在北安路公廁男女廁間當中,還有一片竹林,竹林上方的屋頂采用鋼化玻璃制作,一來可以為竹林提供正常的日照,二來也能提高整個公廁的采光度,減少了白天開燈的耗電量。

北安路公廁,上圖為太陽能屋頂,下圖為物盡其用的入口處

看著電子屏幕上的廁間從“有人”跳轉為“無人”狀態,一位老者從公共等候區的椅子上起身,從容走向無人的那個廁間,避免了站在廁間門外等候的尷尬。如此科技感的場景,發生在寶山區友誼路上的影劇院公廁。

在影劇院公廁入口處的公共等候區,抬起頭,可以看到設置在屋頂橫梁上的電子屏幕,實時顯示著3個男廁間、5個女廁間、3個通用廁間以及1個第三衛生間的使用狀態。在電子屏幕的右下角,顯示有該公廁的溫度、濕度、用水量、用電量、累計使用人數和單日使用人數等6項數據。

廁間的使用狀態怎樣獲知?寶誼環衛服務公司業務科科長莊建剛表示,只要使用者在內部鎖上廁間的門,智能系統就能感應到,并將“有人”的狀態實時傳輸到電子屏幕上。同時,智能系統還開始計算使用者的如廁時間,如果超過18分鐘,將自動報警給公廁管理員,提醒其前往廁間查看,以免使用者發生意外而長時間無人發現。

晚上6點后,影劇院公廁內部將暫停開放,僅開放面朝街面的兩個通用廁間。這兩個廁間門外不遠處設有探頭,有專人值守,如果監控顯示使用者進入公廁后長時間未出來,也將派人到現場查看。

影劇院公廁內部,自上而下分別為:電子顯示屏、可記錄使用狀態的廁間、可遙控的天窗。

將來,智能公廁還能為上海更合理地配置公廁提供“大數據”。根據上海今年發布的新版《公共廁所規劃和設計標準》,上海公廁男女廁位比至少要保證1:1;時段性客流特征明顯、負荷大的公廁,男女廁位比例宜為1:2.5,這樣的比例,充分借鑒了國際先進經驗,也進行了科學調研,但實際效果還有待檢驗。分析影劇院公廁等智能公廁采集的數據,未來上海公廁男女廁位比等標準的設置有望更加科學。

藍天、白云、開滿鮮花的草地和盛放的櫻花樹,很難想象,四面繪制著美景的這幢建筑竟然是一座公廁。更令人驚喜的是,公廁的門前布置有兩個水池,金魚在水里嬉戲,水池邊的花壇里種上了月季花,一旁還設有供游人休憩的涼亭。

“白天有老人在亭子里聊天,晚上會有父母帶著孩子來看有夜光燈的噴泉和瀑布,聽說來年開春還可能種上一棵櫻花樹!”公廁管理員陳麗娟已經在這座公廁做了10年,她高興地表示,今年春節后,公廁改造得煥然一新,自己清潔公廁之余,還可以養花、喂魚,每天都心情愉悅。

這樣一座充滿藝術氣息的公廁,位于普陀區的富水路。而類似富水路公廁這樣的藝術公廁,在普陀區內還有10座,根據各自的周邊環境、設施設備等情況,設計了不同的主題風格。比如,曹楊六村公廁的秋色主題、甘泉一村公廁的薰衣草主題、子洲路公廁的夏季地中海主題等,讓路過的上海市民大呼新奇。

櫻花主題的富水路公廁

為公廁設計藝術主題,這樣的靈感其實來自對垃圾壓縮站的美化。普陀區綠化市容部門相關負責人介紹說,幾年前,區里參考一些市民的建議,對一座垃圾壓縮站的外墻和卷簾門進行彩繪,受到各方好評。于是,普陀區綠化市容部門又邀請專業設計公司對四座垃圾壓縮站進行了“藝術再造”。富水路公廁旁的垃圾壓縮站就繪制了和公廁一樣的櫻花主題,遠遠望去,連成了一片春色。

附:上海公廁老照片

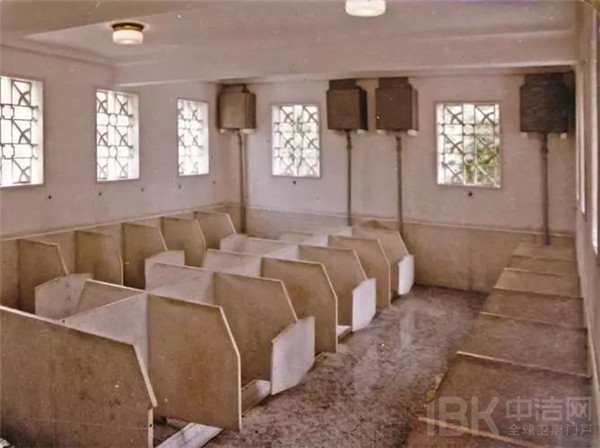

上世紀30年代,上海閘北地區的公共廁所 來源:《上海環境衛生志》(1996年12月第一版)

上世紀50年代,上海大洋橋地區的公廁 來源:《上海環境衛生志》(1996年12月第一版)

上世紀80年代,淮海路嵩山路兩層結構的定型公廁外部

上世紀80年代,淮海中路嵩山路定型公廁的內部

上世紀90年代,廣東路外灘公廁盥洗臺,配備了烘手器、皂液器等設備。1984年到1992年,是上海市區公廁建設史上投資最多、建廁質量最好的時期之一。